La contribution des paysagistes à l’aménagement urbain s’appuie sur des modèles théoriques, formels et stratégiques, sur lesquels ils continuent de s’appuyer. Schématiquement, il est possible d’en distinguer trois.

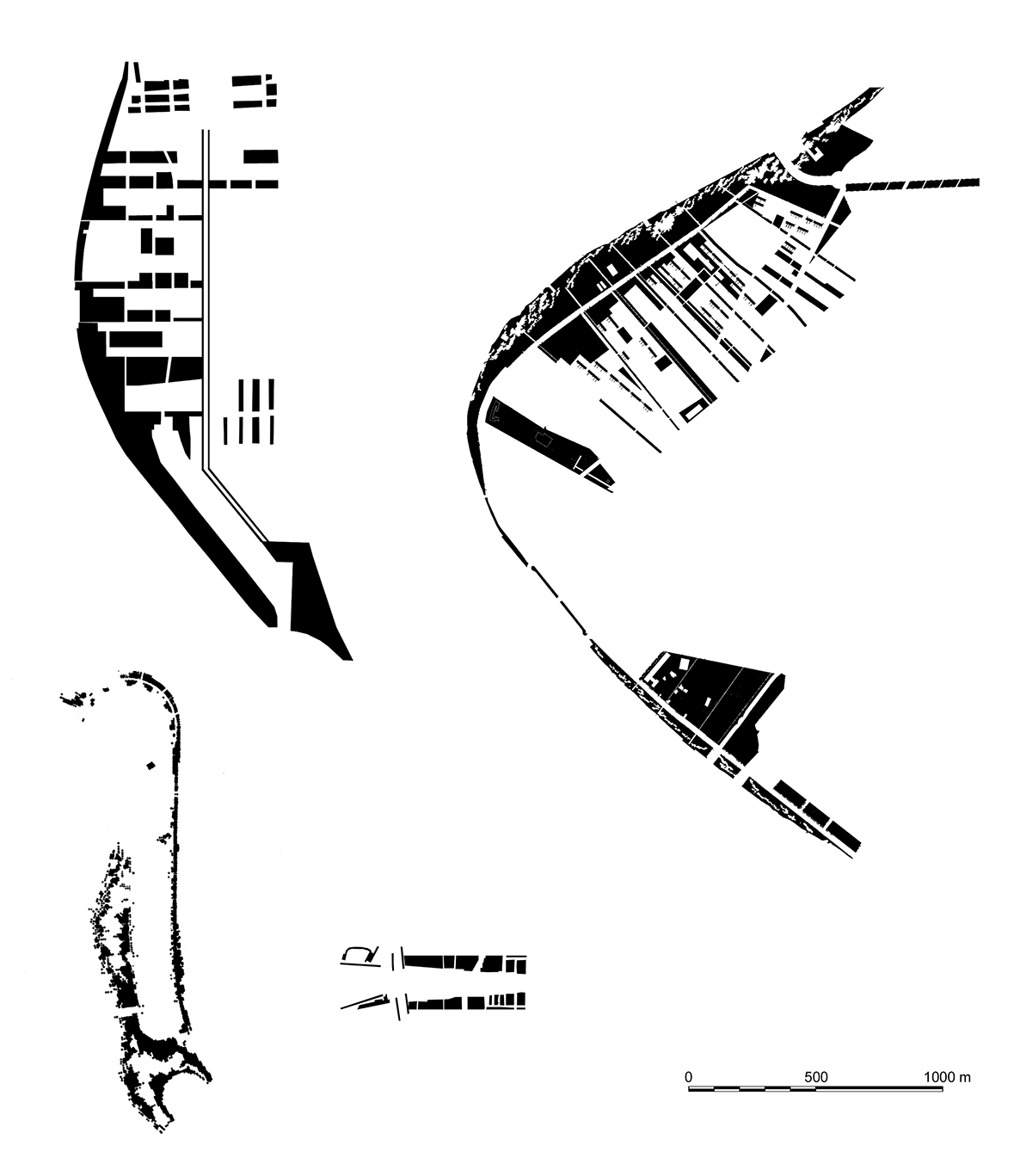

Le premier, le plus ambitieux et le plus séduisant, est celui du système des parcs américains développés au dix-neuvième siècle. Le meilleur exemple en est l’Emerald Necklace, le « collier d’émeraude » de Minneapolis, conçu par Frederick Law Olmsted et Horace W.S. Cleveland. Il prend appui sur la géographie naturelle – en l’occurrence celle des rivières et des lacs -, qu’il exploite ou qu’il n’hésite pas à reformuler, à reformer ou même à remodeler (comme le fera Olmsted à Boston). Il s’agit de profiter et de marquer les caractéristiques et les continuités territoriales qui servent de support à la viabilisation et à l’écoulement des eaux. Il s’agit surtout, en s’appuyant sur une telle ossature, de fabriquer de la valeur, qui servira de vecteur à l’urbanisation. Minneapolis bénéficie ainsi de plus de 80 km de fronts d’immeubles dont les façades regardent des parcs, dont les autres habitants ne sont par ailleurs jamais éloignés.

Le deuxième crée la même valeur, en raisonnant sur une enclave paysagère. C’est encore Olmsted, avec le modèle du Central Park de New York. Il s’agit encore de s’appuyer sur la géographie, et de la réinventer avec un parc. Central Park repose sur la fiction d’une nature originelle, préservée, au sein de la ville qui se serait constituée autour. Alors qu’en 1850, le même terrain était qualifié de « terre en friche, laide et répugnante » par un journaliste du New Evening Post ! Il n’importe : cette centralité du parc offre aux citadins, par contraste avec la ville dense, un lieu de détente et de resourcement.

Le troisième est aux antipodes des deux précédents : il résulte de l’éparpillement, d’une poussière de petits jardins qui, parce qu’ils ont tous un statut, sont entretenus et rappellent ainsi constamment la nature en ville. C’est le cas de Tokyo, où se trouvent partout, même dans les endroits les moins accueillants comme sous une voie surélevée, d’admirables petits jardins qui les éclairent et les transforment. Ces espaces résiduels constituent une myriade de petits jardins de poche, des pocket gardens, qui, mis ensemble, constituent un paysage. Là-bas, il n’y a nulle part de délaissés. Monaco revendique de la même manière un impressionnant record de surfaces vertes rapportées au nombre de ses habitants : c’est vrai dès lors que chaque jardinière, chaque pot de fleur, chaque terrasse est considéré et décompté comme telle. La question est bien celle du statut donné à chaque parcelle, aussi modeste soit-elle : cela ouvre une piste stratégique d’intervention.

Le modèle du système géographique, appuyé sur l’orographie et l’hydrographie, invite à retrouver dans des paysages malmenés par l’urbanisation de grandes structures capables de rendre de grandes continuités. Il conduit à identifier des zones critiques, sur lesquelles il faudrait intervenir. Force est de constater que ce modèle réparateur – dès qu’il ne s’agit plus d’anticiper un développement urbain, comme à Minneapolis, mais d’intervenir sur des territoires déjà travaillés, comme dans la région parisienne –, s’il suscite un consensus, reste velléitaire : aussi forte que soit l’approbation qu’il recueille, il n’est suivi d’aucun effet. Il exigerait en effet une continuité et une constance dans les interventions, qui se heurtent à l’état des choses, des possibilités et de l’économie des pouvoirs.

Le modèle du parc fédérateur reste possible. On le voit encore à l’œuvre par exemple à Boulogne-Billancourt, ou aux Batignolles. Il suppose une volonté d’intervention, une autorité capable de mener à l’invention d’un parc, qui apporte une forte plus-value à ce qui l’entoure et reste quelque peu exceptionnel. Quant au modèle de Tokyo, il renvoie pour moi à une étude que j’ai eu l’occasion de mener dans les Hauts-de-Seine et qui consistait à recenser minutieusement les différentes formes paysagères qui s’y rencontraient : moins paysagères ou historiques qu’ordinaires et fréquentes. Leur diversité, impressionnante, invitait à les prendre en compte sans s’arrêter aux seuls modèles ancrés dans les têtes. Mais ici non plus il n’y a pas eu d’effet.

Reste que ces modèles, qui se distinguent, peuvent se croiser – ce qu’ils font le plus souvent.

Il faut cependant prendre en compte deux considérations de natures différentes, quoique également importantes.

La première tient à ce que les paysages aujourd’hui ne résultent pas seulement de la géographie naturelle – celle des reliefs et des cours d’eau. Ils procèdent encore d’une géographie artificielle, administrative et réglementaire, technocratique et technique, qui les a profondément modifiés et qui a agi et agit avec beaucoup plus de vigueur, voire de brutalité, que le travail de composition et de négociation à laquelle a obligé la première pendant des siècles. L’accélération des aménagements, les moyens mécaniques démultipliés dont ils disposent, les effets de la densité, ont eu pour effet de gommer, d’effacer ou à tout le moins d’estomper les caractéristiques naturelles des sites. Il faut pouvoir regarder les paysages qui en résultent comme une autre forme de naturalité avec laquelle composer – moins au sens de dessiner et disposer qu’à celui d’arranger et d’accommoder. Il peut s’agir du paysage des infrastructures, puissantes, comme de celui des emprises qui ont façonné le territoire.

Ces deux « natures », l’une naturelle, l’autre artificielle, ne rentrent pas nécessairement en conflit. Si on les oppose ici, c’est pour mieux les distinguer, pour mieux en jouer comme d’un ressort dialectique. Celui-ci peut être à l’œuvre dans l’aménagement d’un parc, comme je le fais par exemple à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, en travaillant avec les traces d’une activité industrielle disparue. Il faudrait aussi le prendre en compte dans l’aménagement territorial, en considérant aussi bien les invariants naturels, et leur cortège d’obligations, réveillées par l’impératif durable qui s’impose, que les marques plus récentes dans l’histoire, qui créent des contraintes plus puissantes et que l’on ne peut se contenter d’ignorer. Elles conduisent à des stratégies de réparation, mais pas seulement : elles peuvent avoir produit des formes que nous devons accepter. C’est une affaire de renversement du regard. A cet égard, le changement de celui posé sur le patrimoine industriel est une leçon.

La seconde considération relève du travail du temps. Le temps de l’aménagement urbain est un temps long, plus long encore que celui de nos plantations qui nécessitent plusieurs années avant de prendre forme. Il faut apprendre encore à composer – toujours dans le même sens – avec ces durées. Elles peuvent constituer un obstacle – surtout si l’on prétend mettre en œuvre de grandes compositions urbaines ou paysagères, qui soit n’adviendront pas, soit seront immanquablement dénaturées. Elles peuvent aussi devenir un atout, dès lors que des stratégies rusées sont mises en place.

Ainsi les espaces urbains périphériques recèlent-ils un pourcentage très important de terrains délaissés. On peut en profiter, en prenant ces espaces en attente de transformation comme une nature intermédiaire. Que faut-il entendre par là ? Que des stratégies jouant sur le temps et la durée sont possibles. Planter ces espaces vagues, ou en fin de cycle, est une manière finalement peu coûteuse de les modifier profondément, dans l’attente d’une autre utilisation que le changement introduit pourra à son tour infléchir. C’est une façon de créer de la valeur, en jouant sur la durée et sur le temporaire. Ils peuvent eux-mêmes accueillir des usages temporaires, en introduisant des qualités elles-mêmes temporaires. L’important est le statut qui leur est donné. C’est une manière d’exploiter des vides en même temps que de ménager et de valoriser des réserves foncières. Ce temps relativement long correspond à celui de la constitution de l’urbain, qui connaît lui-même des cycles.

Cette stratégie d’infiltration progressive peut connaître d’autres types d’application. En se rapprochant du modèle des pocket gardens de Tokyo, il est ainsi possible de modifier profondément le paysage des lotissements. Plusieurs directions sont possibles.

La première tient à leur densification construite. Je pense par exemple à Cambridge, où se sont ajoutées à de magnifiques villas installées dans une trame viaire large d’autres maisons, à l’intérieur des grandes parcelles. Contrairement à la réglementation française sur les mitoyennetés, il y est possible d’ouvrir des fenêtres sur le terrain du voisin. Cela donne de grandes richesses de situations et d’usages, dont je ne sache pas qu’ils soient mal vécus !

Une autre serait de préempter autant que possibles quelques pavillons et leurs parcelles pour les transformer en petits jardins publics ou pour y introduire des équipements collectifs. Cela introduirait dans des espaces privés des usages communs et partagés et permettrait de casser l’image tragiquement fermée des zones loties.

Une autre encore est mise en pratique quelque part en Belgique, où se trouvent des lotissements avec des rues surdimensionnées. Ces rues ont été mises en sens unique tandis que la partie délaissée de la voirie a été plantée d’arbres, plutôt que d’élargir à grands frais le trottoir qui la borde ou d’introduire, toujours pour beaucoup d’argent, des alignements d’arbres. C’est ici savoir jouer sur le temps et avec lui dans l’esprit d’une modification progressive des statuts.

En composant avec les durées, on peut ainsi penser à des mutations minces, bien plus aisées à mettre en œuvre, et finalement bien plus efficaces, que celles qui reposent sur une autorité de composition qui nécessite à son tour une autorité privée, publique ou politique pour être exécutée. Elles invitent à se défier aussi bien des grands principes que des outils surplombant d’analyse pour leur préférer l’investigation et l’enquête fine et détaillée. Elles conduisent encore à inventer autant des projets que des procédures et des méthodes, des cahiers des charges semblables aux check lists mises au point pour éviter des clashes aériens. Comme toutes les catastrophes, ceux-ci résultent de la conjonction de défauts ou de négligences qui, pris isolément, paraissent sans conséquences. Voilà pourquoi leur prise en compte est un moyen finalement très sûr d’être durable, parce qu’elle permet de ménager l’avenir.

(Propos recueillis par Jean-Paul Robert)