Parvenu à mi-parcours professionnel, comme l’a écrit à mon sujet une critique d’architecture, j’ai le sentiment de n’avoir rien à montrer. Tout du moins rien qui ressemble aux images séduisantes des livres d’architecture, rien qui évoque les modèles photogéniques, rien non plus que l’on pourrait comparer aux paradisiaques images de synthèses qui encombrent les publications. Mon travail fait appel à peu d’objet et idéalement à aucun; à des matériaux ordinaires. Il ne comporte pas d’héroïque mise en œuvre, ne relève d’aucun luxe. Il est donc marqué par une certaine pauvreté. Il n’y a pas là le désir volontaire d’une « architettura povera », mais le choix d’une rusticité. C’est une rigueur qui s’impose à moi. Une jeunesse structurellement ingrate. Je n’en ressens pasde frustration. Cela n’a pas toujours été le cas, et j’ai pu parfois recourir à quelques ajouts susceptibles de donner le statut d’œuvre d’architecture à mes tentatives : employer des tracés, des objets connus. Cela ne m’a que très provisoirement rassuré. Les architectes exigeants avec lesquels je travaille absorbent une partie conséquente de mes budgets, m’obligeant à cette pauvreté dont je parle, ce dont je leur suis étrangement reconnaissant.

J’aime la « résistance » de nos matériaux aux « effets », comme si un jeune paysage ne pouvait être « pittoresque », ne pouvait ressembler à aucune image modèle. Les jeunes arbres n’évoquant rien et cependant recouvrant les sols de leurs feuilles mortes transforment immédiatement le plus artificiel des matériaux en sous-bois poussiéreux. La pauvreté oblige à innover, dans le sens d’une architecture qui soit au minimum visible. Détourner les techniques et les usages agraires rend soudain un espace lisible. Il n’y a là aucun minimalisme de principe. Plutôt une forme de patience et de résistance : tenir bon, ne pas céder à la facilité. Ne pas encombrer inutilement, ne pas donner prématurément une « finition » illusoire, par manque de confiance envers les « paysages en gestation ». Ne pas déséquilibrer, polluer, désynchroniser ces processus de maturation. Encore et surtout, ne pas tenter de montrer ce travail au moyen d’images stéréotypées.

Arrivé à mi-parcours, je constate que j’ai observé et analysé des centaines d’hectares, planté des dizaines de milliers d’arbres, déplacé des petites collines de terre, contribué à l’implantation de kilomètres de routes, de voies ferrées, de canaux. Je vois une boulimie de projets. Plus de 40 sites sont en transformation, dont certains depuis déjà plus de 17 ans. Il faut les considérer avec rigueur et sérénité – patience. Ce ne sont pas des objets, mais certains sont déjà des lieux, qui se développent, et échappent dans une certaine mesure à leur concepteur. Ce sont des organismes vivants. Les végétaux, les milieux bien sûr, mais les architectures et la succession de leurs états aussi. Il y a dans ma contribution à cette fabrication un plaisir archaïque qui diffère du plaisir de la construction et qui consiste à interférer, domestiquer, orienter des mécanismes vivants. Un plaisir bien connu des jardiniers. Constituer avec cela des territoires, participer en cela à l’organisation des villes peut paraître angélique.

Nous, les paysagistes, avons la conviction que la transformation du paysage est un précédent, une étape, à l’édification de quartiers. Donner des qualités au site n’est pas préfigurer le réseau des rues ni les îlots. J’aime cette notion de nature intermédiaire, de paysage transformé dont les qualités archaïques d’orientation des espaces, de pente, d’humidité sont les préalables avec lesquels urbanistes et architectes transformeront la ville. J’aime le temps long des paysages et des villes. J’aime surtout le jeu avec le temps : la mise en évidence de stades successifs, la mise en valeur d’états jeunes, la coexistence de différents stades de développement qui concentrent, miniaturisent en une période courte, des mécanismes aux rythmes historiques. Plusieurs expériences consistent à inventer de vastes structures végétales comptant plusieurs dizaines de milliers d’arbres.

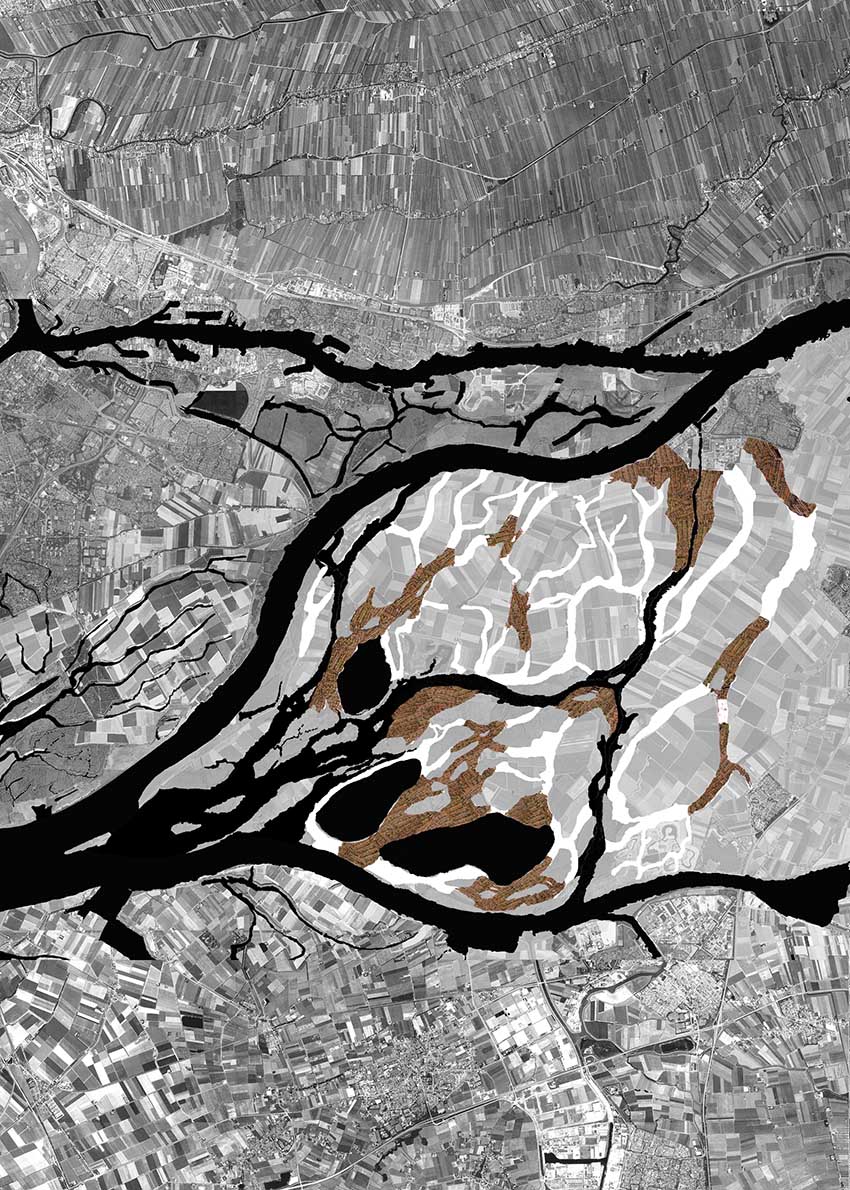

Ces « organismes » ont des dimensions qui dépassent celles du dessin des villes. Ce sont des architectures à l ‘échelle de sites, de géographies. Les agriculteurs, les forestiers, manipulent des territoires autrement plus étendus, mais il ne s’agit pas d’architecture. Ces natures intermédiaires sont des architectures, sommaires, provisoires, en gestation. Comment montrer cela ? Il est important pour moi de résister aux clichés, de jouer avec la multitude, avec les successions. Il n’y a pas de « belle » image, il ne doit pas y en avoir, sinon accidentellement. Chacune d’elles est prise dans une succession et dans un espace plus vaste.

Nous nous intéressons à la chose publique. Bien plus que d’une déformation ou d’une spécialisation, il s’agit presque d’une nécessité. Nous contribuons à l’édification d’un territoire commun. Nous transformons des paysages produits par la société. Nous sommes inspirés et nourris par les traces de ses activités. Surtout, nous avons l’ambition d’aider cette société à envisager d’autres manières d’occuper et de composer le territoire. Je prétends lui donner du sens, tout au moins de la lisibilité. Rendre intelligible, déchiffrable l’environnement aurait-il un intérêt ?

Je suis fasciné par les personnages qui connaissent parfaitement leur territoire, qui en maitrisent avec un plaisir évident la réalité physique précise mais aussi l’histoire et les mécanismes à l’œuvre. A l’opposé de ceux qui parcourent l’espace abstrait de la technocratie, de la signalétique ou qui consomment des images. Nulle nostalgie cependant car ce qui me fascine est surtout leur capacité à transformer.

Je pense alors aux architectes tessinois et à la manière dont ils ont su jouer avec l’architecture vernaculaire et les pratiques agricoles, pour introduire il y a déjà 50 ans la modernité germanique avec une infinie précision. Voir, rendre lisible, est un préalable nécessaire mais ne peut se substituer à une sorte de « nécessité intérieure ». La mise en évidence des traces ne suffit pas. S’en contenter en effet équivaudrait à faire de la restauration. Mais leur détournement, leur inversion, leur distorsion relève de l’invention.

J’aime les peupleraies, les vergers, les forêts plantées artificiellement. J’aime percevoir ces espaces dont l’ordre conventionnel s’oublie pour n’être que densités, variation de densité. Ni plein ni vide, ces espaces quadrillés sont des sortes de tamis où paradoxalement la vie s’installe, des pièges pour une nature intermédiaire.